車のバッテリーはエンジンを始動させたり、電装品を稼働させるのに重要な部品です。しかし定期的に交換する必要がありますが、交換時期がどのくらいなのか気になるものです。

この記事では、バッテリーの交換時期の目安やバッテリーが上がってしまったときの対処方法など、知っておきたい情報を解説するため、ぜひ最後までご覧ください。

車のバッテリーはなぜ交換する?

車には、電装品や電子機器がたくさん搭載されています。たとえば、スターターモーターやにエンジンを駆動させるのに必要な部品がありますし、カーナビなどの運転を補助してくれる電子機器もあります。

これらの電気製品を稼働させるのにバッテリーが必要ですが、充放電を繰り返すと劣化していくため交換が必要です。

車のバッテリーが上がりやすくなる乗り方と対処法

普段の車の乗り方によっても、バッテリーが上がりやすいケースもあります。それぞれの乗り方に該当しているのであれば、日頃から心がけるだけでもバッテリーを長持ちさせられるでしょう。

車に乗る頻度と距離

車に乗る頻度と走行距離もバッテリーの状態に影響します。車を走行させると、エンジンを回転させて発電し、電力をバッテリーに充電します。しかし車に乗る頻度が少なかったり、短距離の移動だったりすると、充電が足りないことも考えられるでしょう。

そのため短距離の移動が多いとしても、1週間に1回程度はドライブに出かけるなどして、バッテリーに充電できるようにします。

夜間の利用

夜間の走行が多いとヘッドライトなどの使用により、電力の消費が多くなります。そのため、バッテリーからの放電量は日中と比較しても多くなります。

車種やグレードによっても異なりますがハロゲン球であれば、電気消費量が少なくなるLEDヘッドライトに交換するのもおすすめです。

車内ライトや電装スイッチの点灯

アイドリングしているときに、車内のライトや電装品を点灯させるのもバッテリーに負担をかけることです。アイドリングでは発電量が少ないため、消費電力が増えてしまいます。

車を走行させていないときには、電装品の使用を控えるようにしましょう。

電気を消費するアクセサリー

スマホの充電だけでなく、ドライブレコーダーやカーナビなどのカーアクセサリーも電力を消費します。利便性を向上させたり、安全運転に欠かせないものもありますが、必要でないなら使用しないことで、バッテリーへの負担を減らせるでしょう。

バッテリーの寿命と交換時期の目安

車のバッテリーの寿命は平均で3年程度といわれています。

バッテリー交換時期の目安は、3年ごと、または車検ごとというのが一般的なセオリーです。

ただ、バッテリーの寿命は使い方次第では2年も持たなかったり、あるいは5年以上持ったりと大きく変わるため、バッテリー交換は何年でとはっきり定めるのは難しいのが正直なところです。

バッテリーの寿命の症状と突然死

バッテリーの寿命が近づくと、

- エンジンのかかりが悪い

- ヘッドライトの明るさが不安定

- パワーウィンドウの開閉が遅い

などの症状が見られます。

しかし、最近の高性能バッテリーは上記のような寿命の兆候が出づらく、いきなり寿命を迎えるバッテリーの突然死といったケースも珍しくありません。

安全なドライブのためには、定期的な点検と余裕を持った早めのバッテリー交換がおすすめです。

バッテリーを長持ちさせるための秘訣

点検と補水

定期的にバッテリーの点検を行い、必要なら補水します。メンテナンスフリーのバッテリーもありますが、従来のタイプはバッテリー液の補水が必要です。

水面を確認しておき、減っているならバッテリー液を補水しましょう。カー用品店やホームセンターなどでバッテリー液を購入して、補水するようにします。

定期的に車に乗る

定期的に車に乗り、バッテリーを充電させるのも大切です。車に乗るときには、数km程度の街乗りよりも、数十kmは走行できるルートを走行します。

ストップ&ゴーが多く渋滞している道路ではバッテリーを充電できないので、連続して走行できるルートを選びます。

電装品を減らす

車で稼働させる電装品を減らすなら、バッテリーに負担をかけにくい状態にできます。エアコンやドライブレコーダーなどは必要ですが、カーオーディオやスマートフォンの充電など、不必要なものは減らせるでしょう。

電装品が多いなら、バッテリーの状態をよく確認しておきます。

バッテリー交換は自分でできる?

バッテリー交換は自分でも実施できます。

車のエンジンが停止していることを確認し、バックアップ電源をつなぎます。その後、バッテリーのマイナス端子、次にプラス端子の順に取り外しましょう。

バッテリーを固定しているステーがあれば、ナットを緩めて取り外し、バッテリーを交換します。取り外した逆の順番で取り付ければ完了です。

手順やバッテリーの廃棄のことを考えると、プロに依頼するとスムーズに交換ができます。

バッテリーテスターでのバッテリー診断

バッテリーの劣化具合を把握する手段の一つとして、バッテリーテスターという測定機を用いた診断方法があります。

バッテリーテスターとは、バッテリーの電圧や内部抵抗を測定して健康状況を診断するもので、バッテリーテスターによる診断はディーラーやカー用品、ガソリンスタンドなどで実施されています。

カミタケのバッテリー診断

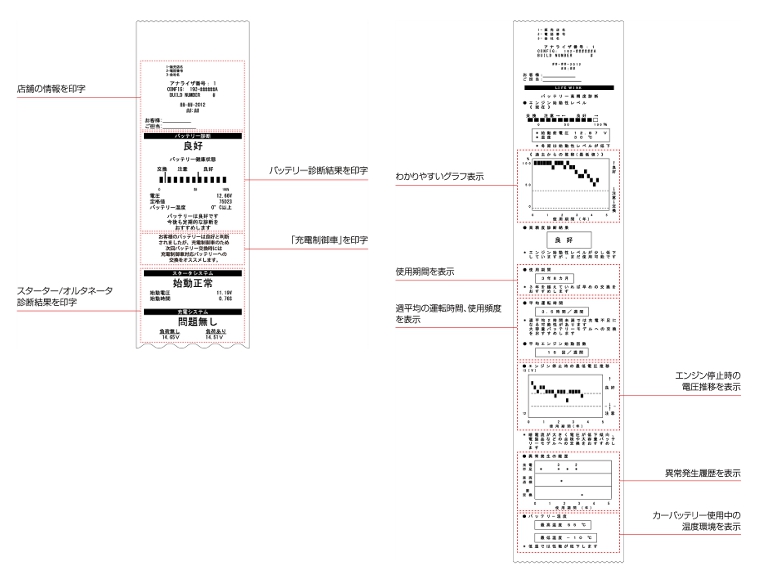

カミタケのバッテリー診断には、パナソニックの高精度カーバッテリーテスター「Blue Analyzer(ブルーアナライザー)」を使用しています。

「Blue Analyzer2」は一般自動車に加えてエコカー用バッテリーにも対応しており、さらにバッテリー本体に取り付ける寿命判定ユニット「Life WINK(ライフ・ウィンク)」をあわせて使用することで、バッテリーのより詳細な診断が可能です。

診断結果出力レシートのイメージ出典:ライフ・ウィンク対応テスター(ブルーアナライザー)で高精度点検 | Panasonic

バッテリー上がりは寿命が原因?

車がバッテリー上がりを起こす原因は大きく分けて2つあります。

原因① バッテリーの寿命

劣化が進んだバッテリーは、充電しても十分に電気を蓄えることができなくなります。

バッテリーの寿命によるバッテリー上がりと判断された場合、バッテリーの交換が必要です。

原因② バッテリーの過放電

まだ劣化の進んでいない新しいバッテリーであっても、

- ライトの消し忘れなどによる過放電

- 長期間乗らないことによる暗電流放電

- 渋滞走行やチョイ乗りの繰り返しによる充電不足

など、状況次第でバッテリー上がりを起こす可能性があります。

この場合、充電することである程度の回復が見込めますが、バッテリーが上がったまま長期放置していたような場合にはバッテリーの交換が必要になります。

このほかに、車両側の充電装置(オルタネーター、レギュレーター)などの故障が原因でバッテリー上がりが起きることもあります。

バッテリー上がりの応急措置

ジャンピングスタート

万が一バッテリーが上がってしまった場合、「ジャンピングスタート」という方法でエンジンを始動させることができます。

ジャンピングスタートとは、ほかの車とバッテリーを接続して電気を一時的に分けてもらうことでエンジンを始動させる方法で、これにはブースターケーブルという専用のケーブルを使います。

※基本的にハイブリッド車は構造上、他の車のバッテリー上がりを救援することはできないので注意が必要です。

ジャンピングスタートは手順を間違えると故障やケガにつながる恐れがあるため、もしものときのために、ブースターケーブルの正しい使い方を一度確認しておくのが良いでしょう。

ロードサービスを呼ぶ

JAFや自動車保険付帯のロードサービスを呼んで、ジャンピングスタートの作業をプロに行ってもらう一番確実で安全な方法です。

※自動車保険付帯のロードサービスの場合、利用回数に制限が設けられていたり有料の場合もあります。

※JAF会員でなくてもJAFのサービスを有料で受けることはできますが、13,130円(一般道路・昼間8時-20時)~24,650円(SA、PA以外の高速道路・夜間20時-8時)の料金がかかります。

保険選びもカミタケにおまかせ!

万が一の時の心強い味方「ロードサービス」

自動車保険に無料で付帯されている場合もありますのでぜひチェックしてみてください。

また、カミタケでは自動車保険はもちろん生命保険や火災保険など、保険に関するご相談を幅広く承っております。

保険のスペシャリストがお客様一人ひとりのニーズに沿った保険を提案し、プランや補償内容の違いなど、わかりやすくご説明させていただきます。

保険の見直しや保険に関する疑問や不安など、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

バッテリーの寿命は平均で3年程度といわれていますが、使い方によってはさらに短くなるケースもあります。バッテリーの寿命を短くさせる乗り方もあるため日頃から心がけることでバッテリーの寿命を長くできるでしょう。

バッテリーの寿命が近づくと車に不具合が生じるケースがあるため、定期的にバッテリーテスターで状態をチェックしておくのがおすすめです。

\ メンテナンスのご予約はこちら! /

カミタケモータース公式サイト