車のナンバープレートには、「地名」「数字」「ひらがな」などが記載されています。何も知らなければ、文字と数字の羅列にしか見えません。

しかし、それぞれに何かしら意味が有って、使用されています。ナンバープレートに記載された情報の意味を、解説していきたいと思います。

※なお、ナンバープレートは2枚1組になっていて、この世に全く同じナンバープレートは

1組しか存在しません。(車の前と後ろで2枚という意味。)

ナンバープレートって?

ナンバープレートは、正式には登録車(軽自動車以外の自動車)に取り付ける物を「自動車登録番号標」と言い、軽自動車に取り付ける物を「車両番号標」と言います。

ナンバープレートの意味

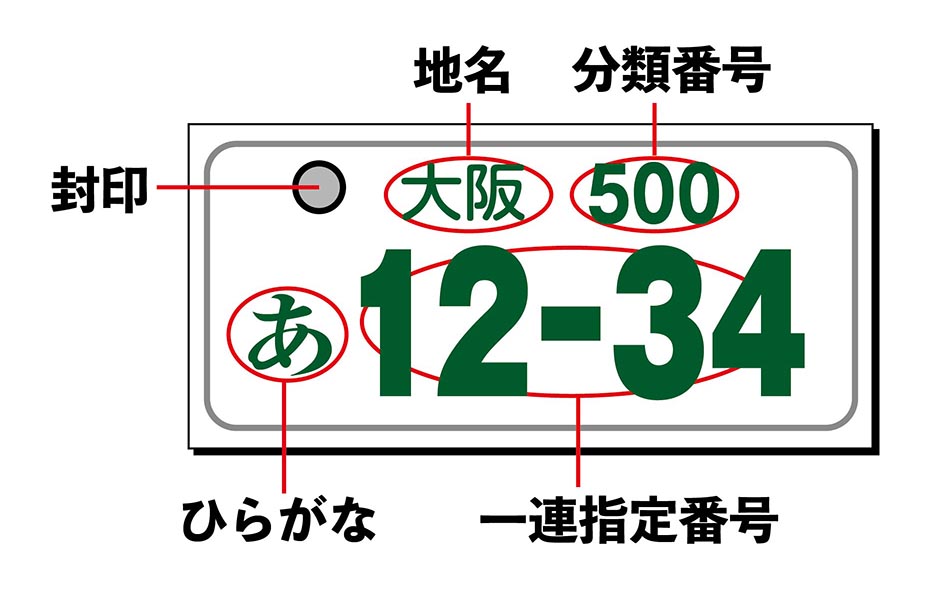

ナンバープレートには、冒頭で紹介した「地名」などの情報が、上記のような位置に記載されています。記載されている内容を、改めて以下に紹介します。

- 地名

- 分類番号

- ひらがな(ローマ字の場合も有る)

- 一連指定番号

- 封印(車の後部に取り付けるナンバープレートのみ)

地名

ナンバープレートの地名には、現住所を管轄区としている「運輸支局」か「自動車検査登録事務所」の所在地を表わす地名が記載されます。

なお、軽自動車は「軽自動車検査協会」でナンバープレートの交付を受けますが、地名は「軽自動車検査協会」の所在地ではなく、登録車と同様に「運輸支局」か「自動車検査登録事務所」の所在地の地名となります。

「運輸支局」や「自動車検査登録事務所」の数は、各都道府県の面積や車両台数によって異なります。(例えば、兵庫県なら「神戸」「姫路」の2箇所の地名を使います。)

- 7箇所・・・北海道

- 5箇所・・・東京都

- 4箇所・・・埼玉県、神奈川県、千葉県、愛知県、福岡県

- 3箇所・・・静岡県、大阪府

- 2箇所・・・岐阜県、兵庫県などの11県

- 1箇所・・・宮城県、京都府などの27府県

「運輸支局」や「自動車検査登録事務所」の数が1、2箇所しか無い都道府県が、38府県も有るので、住所地とは全く違う「地名」が記載されたナンバープレートを交付される人が沢山います。

好きな地名のナンバープレートにする事は出来ません。

上記以外にも、2006年以降「ご当地ナンバー」が導入され、29の地名(「仙台」や「富士山」など)が新たに追加されました。(ご当地ナンバーも、一般の地名ナンバーと同様に、対象となる市町村に住所が無ければ交付されません。)

分類番号

分類番号の上1桁が、自動車の「種類」や「用途」などを区分しています。そして、分類番号が3桁の場合には、下2桁で一連指定番号が希望ナンバーかそうでないかを区分しています。

| (ホニャララ)ナンバー | 区分 |

| 1ナンバー | 普通貨物車 |

| 2ナンバー | 普通乗合車 |

| 3ナンバー | 普通乗用車 |

| 4ナンバー・6ナンバー | 小型貨物車・軽貨物車 |

| 5ナンバー・7ナンバー | 小型乗用車・軽乗用車 |

| 8ナンバー | 特種用途自動車 |

| 9ナンバー | 大型特殊自動車 |

| 0ナンバー | 大型特殊自動車の建設機械 |

※「6ナンバー」と「7ナンバー」は、それぞれ「4ナンバー」と「5ナンバー」の払い出しが無くなれば、払い出しが開始されます。

1ナンバーから3ナンバーの条件

1ナンバーから3ナンバーは、普通車の枠組みとなっています。普通車とは、小型車や特種用途自動車、大型特殊自動車以外の自動車を言います。つまり、4ナンバーから9ナンバー、そして0ナンバーの条件から外れた自動車は、1ナンバーから3ナンバーのいずれかに該当する事になります。

そして、1ナンバーから3ナンバーのそれぞれの違いは、以下のようになっています。

- 1ナンバー・・・用途が貨物の自動車

- 2ナンバー・・・用途が人の運送で、定員が11名以上の自動車

- 3ナンバー・・・用途が人の運送で、定員が10名以下の自動車

ナンバーから3ナンバーとなる条件には、自動車のサイズや重量、排気量などは関係有りません。運転免許の普通自動車とは、異なるので、注意が必要です(車両総重量5,000kg未満など)。「普通免許で運転出来る自動車の条件」と「ナンバープレートの普通車の条件」は、全く異なる物です。

また、車検の基準とも異なります。保安基準(車検の基準)には、車体のサイズは「全長12m以下、全幅2.5m以下、かつ全高3.8m以下」という規定が有りますが、これは分類番号に関係なく、自動車全体に関する車検の規定です(運輸局に申請すれば、このサイズ以上でも車検には通ります)。

このように、勘違いしそうな基準が何個か有りますので、間違わないようにして下さいね。

4ナンバーから7ナンバーの条件

4ナンバーから7ナンバーに分類されるのは、小型車です。小型車として分類されるには、以下の条件を両方満たす必要が有ります。

小型車となる条件

・サイズ・・・全長4.7m以下、全幅1.7m以下、かつ全高2.0m以下

・排気量・・・2,000cc以下(ディーゼル車は制限無)

※軽自動車(「排気量:660cc以下」、かつ、「サイズ:全長3.4m以下、全幅

1.48m以下、かつ全高2.0m以下」)は、用途によって、「軽貨物車(4ナンバー)

又は「軽乗用車(5ナンバー)」として分類されます。

分類番号上は、軽自動車は小型車に包含される事になります。ただし、ナンバ

ープレートの色は「軽自動車」と「小型自動車」で異なります。

そして、「4ナンバーと6ナンバー」か「5ナンバーと7ナンバー」に分類する条件は「用途」です。

4ナンバーと6ナンバー・・・用途が貨物

5ナンバーと7ナンバー・・・用途が人の運送

用途が特種であれば、8ナンバーに分類されます。

全長・全幅・全高サイズのいずれかが超過したり、サイズは条件を満たしていても排気量(ガソリン車の場合)が超過していたりすると、小型車ではなく、普通車となります。そして、用途や乗車定員によって、1ナンバーから3ナンバーのいずれかに分類されます。

ひらがな

ひらがな」も「分類番号」と目的は同じで、自動車の用途を区分する為に用いられています。ただし、その内容は分類番号と少し異なり、「レンタカー用途」や「米軍の退役軍人などの車両」の区分を表わしている文字も有ります。

登録車と軽自動車では、用いられる文字が若干異なります。(現役の米軍軍人の車両には、「ひらがな」ではなく、「アルファベット」を用いて区分を行っています。)なお、希望ナンバー制とは違い、「ひらがな」は選ぶ事が出来ません。五十音順で払い出しが行われていきます。

★豆知識★「お・し・ん・へ」を使ってはいけない理由

これら4つの「ひらがな」はナンバープレートには使用されません。その理由はそれぞれ以下のようになっています。

「お」・・・「あ」と視覚的に判別が付き難く、「を」と発音が似ている為

「し」・・・不吉な「死」を連想させる為

「ん」・・・発音がし難い為

「へ」・・・イメージの悪い「屁」を連想させる為

3つはなるほどという理由ですが、「へ」に関してはすごい子供染みた理由でしたね。別に個人的には「屁」が連想されても、何の問題も無いような気がしますが・・・。嘘のようなホントの話らしいです。

一連指定番号

一連指定番号は、ナンバープレートの4桁の数字を指します。一連指定番号は、「×××1」から「9999」までの9999個有り、ナンバープレートの登録・変更の申請順に、「×××1」から払い出されます。

しかし、1999年から普通車に希望ナンバー制度が導入され、一連指定番号に好きなナンバーを付ける事が出来るようになりました(軽自動車は2005年から)。

また、希望ナンバー制により、一部の一連指定番号に申請が殺到したため、人気の高いナンバーは抽選により交付する者を決定します。この抽選を要する一連指定番号は、抽選対象希望番号と呼ばれています。これは、よく知っていますよね・・・?

ナンバープレートの取得はどう手続きする?

希望ナンバーについて

希望ナンバー制度とは、自動車のナンバープレートに自分が希望する番号を付けることができる制度です。登録自動車の自家用・事業用、および軽自動車の自家用で希望ナンバーを申し込むことができます。

希望ナンバーの予約については、全国の希望ナンバー予約センター窓口で申し込みを受け付けているほか、一般社団法人全国自動車標板協議会のホームページから申し込むことも可能です。

人気ナンバーは抽選方式

希望ナンバーを申し込む際に、「1」「7」「8」「1111」「8888」など、特に人気が高いと考えられる番号については抽選制となっています。

抽選対象となるナンバーについて、詳しくはhttp://www.kibou-number.jp/を参照ください。

ナンバープレート取得にかかる日数

希望ナンバーにする場合、希望ナンバープレートは通常のナンバープレートと異なり一枚ごとの注文生産となるため、ナンバープレートの交付までにかかる時間は約4~5日(土日を除く)程度必要となります。

ナンバープレートは変更できる?手続方法は?

車のナンバーを変える手続きの流れ

以下のような場合にはナンバープレートの変更が必要になります。

- 転居により管轄の運輸支局が変わった

- 中古車を購入、または譲渡などで管轄の運輸支局が変更になった

- 図柄ナンバーや字光式ナンバーへの変更

- 希望ナンバーへの変更

ナンバープレートの変更は、普通車の場合は住所を管轄する運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会でそれぞれ手続きを行います。

例えば転居によるナンバープレート変更の場合の、手続きの流れは以下の通りです。

- 窓口で申請用紙をもらい必要事項を記入

- 印紙を購入し手数料納付書に貼り付ける(普通車の場合)

- 必要書類を窓口に提出

- 新しい車検証の交付

- 併設の自動車税事務所で変更内容の申請

- 古いナンバープレートの返却

- 新しいナンバープレートの購入、取り付け

- ナンバーの封印(普通車の場合)

車のナンバー変更に必要なもの

車のナンバー変更には、

- 申請書(窓口でもらうかダウンロード)

- 手数料納付書

- 自動車検査証

- 住民票

- 車庫証明書

- 自動車登録番号標

- 委任状(車の所有者と使用者が異なる場合)

- 予約済証(希望ナンバーや図柄ナンバーの場合)

- 破損、汚損したナンバープレート(破損の場合)

などが必要です。

また、住所変更の有無や、自分で手続きを行う場合とディーラーに依頼する場合では必要なものが異なるので事前にしっかりと確認してください。

車のナンバー変更に要する日数

ナンバープレート変更の手続きは、書類に不備がなければ基本的に即日で完了します。

ただし、年度末や年末などの混雑する時期では2~3日かかることもあるので注意が必要です。

ナンバープレートはきちんと取り扱わないと違反!

ナンバープレートを隠すカバー

フレームやボルトカバーなどナンバープレートのドレスアップは、ナンバープレートの文字の一部が隠れたり、装飾などによって文字が識別できないものは禁止されています。なお、バイクに関してはフレームの使用自体が原則禁止です。

また、ナンバープレートカバーは全て装着禁止で、無色透明であっても取り付けることはできません。

ナンバープレートを変形させたり、確認しづらくする行為

回転させて取り付けたり、折り返すなど、ナンバープレートを変形させたり確認しづらくする行為も当然禁止されています。

設置角度も定められている

これまでは番号を見やすいように表示しなければならないとだけ定められていましたが、

「車のナンバープレートの表示に係る新基準」により、位置や角度が数値で明確に規定されました。

前面のナンバープレートは、

- 上下向きは上向き10°~下向き10°

- 左右向きは左向き10°~左右向き0°

後面のナンバープレートは、

- ナンバープレートの上端が1.2m以下の場合、上向き45°~下向き5°

- ナンバープレートの上端が1.2m超の場合、上向き25°~下向き15°

- 左右向きは左向き5°~左右向き0°

バイクのナンバープレートは、

- 上向き40°~下向き15°

- 左右向きは0°

と指定されています。

参考:自動車:~ナンバープレートを見やすく表示しましょう~ – 国土交通省

ナンバープレートで縁起のいい番号・悪い番号

縁起の良い数字として人気の希望ナンバーを調べて見たところ、

- 「1」「3」「5」「7」「8」の1桁ナンバー

- 「555」「777」「11111」「88888」などのゾロ目ナンバー

- 「1122」で良い夫婦、「1188」で良いパパ・良い母、「2525」でニコニコなどの語呂合わせナンバー

- 縁起のいい数字の8をチェーンに見立てた00で結んでいることから、縁結びの意味で「8008」

- 一部で幸運の数字と言われている「358」「810」

などが人気のようです!

まとめ

じつはここに書ききれていない豆知識もたくさんあります。(特殊車両のことなど)

詳しくは調べてみてください!!(/・ω・)/~~

- ナンバープレートの意味は?

-

ナンバープレートには管轄地域や分類、用途を区別するひらがななどが表示されています。

- ナンバーを変更するには?

-

普通車の場合は運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。希望ナンバーの場合には、事前に予約して申し込みをしましょう。